رحلة الإيمان: كيف تطوّر الدين منذ فجر البشرية؟

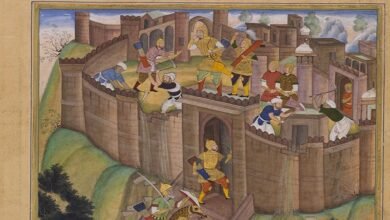

منذ أن رفع الإنسان عينيه نحو السماء وتساءل عن البرق والرعد والموت والحياة، وُلدت فكرة الدين. لم تكن البداية كتبًا ولا أنبياء، بل شعورًا داخليًا بالخوف والدهشة والحاجة للمعنى. عبد الإنسان النار، ثم الشمس، ثم رسم آلهة تشبهه في القوة والضعف. ومع تطوّر المجتمعات، تطوّرت المعتقدات، وانتقلت من الطقوس البدائية إلى الأديان المنظمة. ظهرت معابد، وكهنة، وشرائع، ثم جاءت الديانات التوحيدية لتحدث انقلابًا في الفكر الإنساني. لم يكن الدين فقط ملاذًا روحيًا، بل أداة للتوجيه، والسيطرة، وبناء الحضارات. ومع كل عصر، تغيرت صورة الإله، وتبدّلت أساليب العبادة. وفي عالم اليوم، يقف الدين بين الحداثة والتقليد، بين الإيمان والتشكيك. فكيف بدأ كل ذلك؟ وكيف تغيّر هذا المفهوم الجوهري في حياة البشر عبر آلاف السنين؟

مقدمة:

كيف بدأت الأديان؟

بدأ الدين مع بداية الوعي البشري. عندما بدأ الإنسان القديم بملاحظة الظواهر الطبيعية – كالبرق والرعد والموت والولادة والكسوف – ولم يجد تفسيرًا علميًا لها، بدأ يبحث عن قوة خفية تتحكم في العالم من حوله. وشيئًا فشيئًا، تحوّلت هذه الملاحظات إلى معتقدات، ثم إلى طقوس وعبادات، عبّر بها الإنسان عن خوفه أو شكره لتلك القوى.

ظهرت في البداية الديانات البدائية، وكانت غير مكتوبة، تنتقل شفهيًا بين الأجيال، وتتمحور حول الأنيمية (الإيمان بالأرواح في كل شيء: الأشجار، الجبال، الحيوانات)، والطوطمية (ربط القبائل برموز حيوانية أو نباتية مقدسة)، والمانا (قوة سحرية غير مرئية تحكم الكون).

ماهو أول دين معروف؟

يصعب تحديد “أول دين” بدقة تامة لأن الأديان القديمة لم تُترك لها آثار مكتوبة، بل فقط رموز ومقابر وأدوات طقسية. لكن العلماء يعتبرون أن أقدم الأديان المنظمة نسبيًا تعود إلى:

1. ديانة العصر الحجري القديم الأعلى (قبل 30,000–10,000 سنة ق.م):

-

لم تكن ديانة مكتوبة، لكن الدلائل الأثرية مثل رسومات الكهوف (كهف لاسكو في فرنسا وكهوف إسبانيا) ودفن الموتى مع أدواتهم تدل على وجود تصور للحياة بعد الموت.

-

ظهرت فيها رموز الخصوبة مثل تماثيل “المرأة الأم”، ما يدل على عبادة قوى الخصب والطبيعة.

2. الديانة السومرية (حوالي 4000 ق.م):

-

تعتبر أول ديانة مدوّنة كتابة.

-

كان لدى السومريين آلهة متعددة، أبرزها:

-

إنليل (إله الهواء)

-

إنكي (إله الحكمة والماء)

-

نانا (إله القمر)

-

عشتار (إلهة الحب والحرب)

-

-

تعاليمها تمثلت في:

-

تقديم القرابين للآلهة.

-

بناء المعابد “الزقورات”.

-

طقوس خاصة بالموت والبعث.

-

فكرة أن البشر خُلقوا لخدمة الآلهة.

-

تعاليم أول الأديان (خصائصها المشتركة):

رغم اختلاف الثقافات، فإن أولى الأديان تشترك في عدد من المفاهيم الأساسية:

-

الارتباط بالطبيعة: اعتبر الإنسان أن الطبيعة مليئة بالأرواح، ولكل قوة طبيعية إله يحكمها.

-

الخوف من الموت: اعتقد الإنسان أن هناك حياة بعد الموت، فبدأ بدفن موتاه مع أدواتهم.

-

الشكر والقرابين: ظهرت عادة تقديم الأضاحي لطلب المطر أو الشفاء أو النجاح في الصيد.

-

الاحتفالات الجماعية: كانت الطقوس تقام في أوقات معينة من السنة حسب الزراعة أو القمر.

-

الرموز المقدسة: مثل التماثيل، الطبول، النار، والكهوف.

-

الكهنة أو الوسطاء: ظهر دور “الوسيط الروحي” الذي يفسر للناس إرادة الآلهة.

مقارنة مفصلة بين أول الأديان القديمة والديانات التوحيدية الكبرى

سأقدّم لك الآن مقارنة مفصلة بين أول الأديان القديمة والديانات التوحيدية الكبرى (مثل اليهودية، المسيحية، الإسلام) من حيث:

-

المصدر والنشأة

-

طبيعة الإله

-

العبادات والطقوس

-

الأخلاق والتشريع

-

الحياة بعد الموت

-

النصوص والكتب

-

وظيفة الدين في المجتمع

1. المصدر والنشأة:

-

الأديان القديمة (البدائية والمتعددة الآلهة):

-

نشأت من التجربة الإنسانية المباشرة للطبيعة والموت والحلم والمرض.

-

لا يوجد نبي أو كتاب، بل موروث قبلي شفهي.

-

تطورت تدريجيًا بدون وحي، وإنما من الخوف، والدهشة، والحاجة للفهم.

-

-

الديانات التوحيدية (اليهودية، المسيحية، الإسلام):

-

نشأت من ادعاء نزول وحي إلهي على أنبياء مختارين.

-

يُنسب كل دين منها إلى نبي معيّن: موسى، عيسى (يسوع)، محمد ﷺ.

-

تحتوي على سرد واضح لنشأتها، ومصدرها المعلن هو إله واحد خالق.

-

2. طبيعة الإله:

-

الأديان القديمة:

-

تعدد الآلهة (تعددية – Polytheism): آلهة متعددة لكل شيء.

-

الآلهة غالبًا ما تكون تشبه البشر: لها غضب، حب، غيرة.

-

أحيانًا الطبيعة نفسها تُعبد (الشمس، القمر، النار).

-

-

الديانات التوحيدية:

-

إله واحد، كامل، غير مخلوق، فوق الطبيعة.

-

لا يُشبه البشر، لا يُرى، ولا يُمثّل بالصور.

-

يتميز بالعدل، الرحمة، القدرة، والعلم المطلق.

-

3. العبادات والطقوس:

-

الأديان القديمة:

-

طقوس تعتمد على القرابين، الرقص، التمائم، النار، والتعاويذ.

-

لا يوجد وقت محدد للعبادة، الطقوس تتبع المواسم أو الأحداث الطبيعية.

-

يشارك الكهنة أو “السحرة” في أداء الطقوس المعقدة.

-

-

الديانات التوحيدية:

-

عبادة قائمة على الصلاة، الصوم، الزكاة، الحج (بتفاوت بين الديانات).

-

تتم الطقوس في أوقات محددة ومنظمة (مثلاً: الصلوات الخمس في الإسلام).

-

العبادة تُوجّه لله وحده، بلا وسطاء بشريين إلا بالدعاء.

-

4. الأخلاق والتشريع:

-

الأديان القديمة:

-

لا توجد “شريعة” واضحة، بل عادات وتقاليد مجتمعية.

-

الأخلاق غالبًا خاضعة لرغبة الآلهة، وقد تكون متغيرة.

-

لم يكن هناك نظام قانوني متكامل يحكم الحياة المدنية.

-

-

الديانات التوحيدية:

-

تقدم شريعة إلهية واضحة تنظم علاقة الإنسان مع الله والناس.

-

مثل: “الوصايا العشر” في اليهودية والمسيحية، و”الشريعة الإسلامية”.

-

تتضمن قوانين في الأسرة، التجارة، القضاء، العقوبات، السلم والحرب.

-

5. الحياة بعد الموت:

-

الأديان القديمة:

-

اعتقاد مبهم بالحياة بعد الموت؛ أحيانًا تكون مظلمة، وأحيانًا استمرار لحياة دنيوية.

-

لا يوجد تصور دقيق للجنة أو النار.

-

أحيانًا يتم دفن الميت مع أدواته وكأنه سيعيش مجددًا.

-

-

الديانات التوحيدية:

-

تصور واضح للحساب، الجنة، النار، الثواب، العقاب.

-

تؤمن بيوم القيامة، والبعث من القبور.

-

تُربط النجاة بالحياة الأخلاقية والإيمان.

-

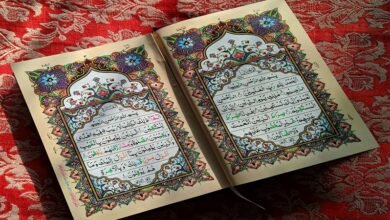

6. النصوص والكتب:

-

الأديان القديمة:

-

لم تكتب أغلب تعاليمها، لكنها ظهرت لاحقًا في شكل أساطير أو أناشيد.

-

مثل “ملحمة جلجامش” السومرية، أو نصوص “كتاب الموتى” الفرعوني.

-

اختلطت النصوص بالدين والأسطورة والتاريخ.

-

-

الديانات التوحيدية:

-

تعتمد على كتب مقدسة منزّلة:

-

التوراة في اليهودية.

-

الإنجيل في المسيحية.

-

القرآن في الإسلام.

-

-

تعتبر هذه الكتب مصدر التشريع والوحي والتوجيه.

-

7. وظيفة الدين في المجتمع:

-

الأديان القديمة:

-

الدين كان جزءًا من الحياة اليومية والزراعة والسياسة.

-

استخدم الملوك الدين لإثبات شرعيتهم، إذ اعتبروا أنفسهم أبناء الآلهة.

-

لا يوجد فصل بين الدين والدولة، لكنه كان محصورًا في الطبقات الحاكمة والكهنة.

-

-

الديانات التوحيدية:

-

تنظر إلى الدين على أنه منهج حياة شامل يشمل الفرد والمجتمع.

-

العلاقة مع الله شخصية، لكن الدين أيضًا ينظم المجتمعات.

-

يوجد صراع لاحق بين الدين والدولة في بعض السياقات (مثلاً في أوروبا بعد عصر التنوير)

-

خلاصة المقارنة:

يمكن القول إن الفارق الجوهري بين الأديان القديمة والديانات التوحيدية يكمن في طبيعة الإله والمصدر الأساسي للعقيدة. فبينما اعتمدت الأديان القديمة على تعدد الآلهة المرتبطين بالطبيعة، وشكّلتها الأساطير والطقوس السحرية استجابة لمخاوف الإنسان، فإن الديانات التوحيدية جاءت بتصور مختلف كليًا لإله واحد مطلق، لا يشبه البشر، أزلي وعادل. الأديان القديمة افتقرت إلى نصوص واضحة ومقننة، في حين قدمت الديانات التوحيدية كتبًا مقدسة ووحيًا منظّمًا وتشريعات أخلاقية وقانونية شاملة. كما أن مفهوم الحياة بعد الموت كان غامضًا ومتشعبًا في الأديان القديمة، لكنه تحوّل إلى رؤية دقيقة ومفصلة في الديانات التوحيدية. من حيث الوظيفة، تحوّلت الديانات من كونها طقوسًا سحرية لحماية المجتمع، إلى منظومات روحية وأخلاقية تسعى لإصلاح النفس والمجتمع وربط الإنسان بخالقه.

جدول مقارنة موسع لبعض الطوائف الإسلامية الرئيسية والفرعية

| الطائفة / المذهب | النشأة التاريخية | نظرتهم للخلافة والإمامة | أبرز المعتقدات والخصائص | مصادر التشريع | الفروقات في العبادات والسلوك |

|---|---|---|---|---|---|

| السنة (الحنفية، المالكية، الشافعية، الحنابلة) | من القرن الأول الهجري، تطورت المذاهب الفقهية في القرون الأولى | الخلافة تُنتخب بالشورى أو أهل الحل والعقد | اتباع القرآن والسنة، الاجتهاد والقياس في الفقه | القرآن، السنة، الإجماع، القياس | اختلافات في تفاصيل الفقه كوضوء الصلاة، الحج، المعاملات |

| الشيعة الإثنا عشرية | بعد وفاة النبي، يعتقدون بالخلافة من الإمام علي وأبنائه | العصمة للأئمة الاثني عشر، المهدي المنتظر | العصمة، إمامة الأئمة، زيارة القبور، التوسل | القرآن، أهل البيت، الحديث، العقل | سجود على التربة، جمع الصلوات، المراسم الحسينية |

| الزيدية | القرن الثاني الهجري في اليمن | الإمامة لمن يعلن الجهاد ويكون من نسل فاطمة | لا عصمة، أقرب للسنة في الفقه | القرآن، السنة، الإجماع، القياس | يشبهون السنة في الطقوس أكثر من الشيعة |

| الإسماعيلية | انشقاق من الشيعة في القرون الأولى | الإمامة في نسل إسماعيل، الإمام الحي | تفسير باطني للقرآن، التأويل، السرية أحيانًا | القرآن بالتأويل، أقوال الأئمة | طقوس باطنية، أحيانًا تختلف جذريًا |

| الإباضية | القرن الأول الهجري، فرع من الخوارج | الإمام يُنتخب ويجب أن يكون عادلاً | رفض الفتنة، الوسطية، معتدلون فقهياً | القرآن، السنة، القياس، الاستحسان | مذهب فقه خاص، صلاة مختلفة قليلاً |

| الخرّاجون (الخوارج) | القرن الأول الهجري، انشقاق عن المسلمين في عهد علي | الخلافة لمن يلتزم بالعدل، أي مسلم صالح | التشدد في الحكم على الكفر، حكم المرتد | القرآن، السنة، الفقه الخاص | صارمون في الفقه، بعض الجماعات اليوم تتبعهم فكريًا |

| الأحمدية | تأسست في أواخر القرن التاسع عشر في الهند | تعتقد بنبوة أحمد، خلافًا للعقيدة السنية | يؤمنون بأن أحمد مهد النبيين، خلاف في النبوة | القرآن، أحاديث مؤسسيهم | طقوس شبيهة بالسنة لكن تختلف عقائدياً |

| الصوفية | ليست مذهبًا بل حركة روحية عبر المذاهب | لا اختلاف جوهري في الإمامة | تركيز على الزهد، التصوف، الذكر، المحبة الإلهية | القرآن، السنة، الكتب الصوفية | ممارسات ذكرية، موالد، وأذكار خاصة |

| العلويون (النصيرية) | طائفة صغيرة في سوريا وتركيا | يؤمنون بعقائد خاصة في تجسيد الإمام علي | معتقدات غامضة باطنية، يُعتقد أنهم يتبعون علي كإله | القرآن بتأويل خاص، تراث خاص | طقوس سرية، احتفالات خاصة |

الخاتمة:

لقد سلكت الأديان في رحلتها الطويلة طريقًا معقدًا، بدأ مع الإنسان البدائي الذي حاول فهم العالم المجهول من حوله، واستمر عبر آلاف السنين من التجارب والتأملات والتفاعل مع البيئة والكون والمجتمع. ومع كل مرحلة من مراحل تطوّر البشرية، تغيّر شكل الدين وتحوّل مضمونه؛ فانتقل من الخرافة إلى الأسطورة، ومن الطقوس إلى المبادئ، ومن تعدد الآلهة إلى توحيد الخالق الواحد.

أول الأديان لم تكن أنظمة إيمانية بقدر ما كانت محاولات بدائية للتعامل مع المجهول والخوف من الطبيعة والموت. ومع مرور الوقت، تبلورت المفاهيم الدينية، وظهرت الأنظمة العقائدية الكبرى التي أعادت تعريف العلاقة بين الإنسان والله، وحددت القيم الأخلاقية، وأسّست لبنية اجتماعية متماسكة.

الديانات التوحيدية لم تكتفِ بالإجابات الكونية، بل قدّمت أيضًا نموذجًا للحياة: كيف يفكر الإنسان؟ كيف يتصرّف؟ وكيف يحيا مع الآخرين؟ هذه الديانات رفعت من مكانة الإنسان، ومنحته دورًا في الكون وأمانة يجب أن يؤديها.

لكن رغم الاختلافات العميقة بين الأديان، هناك خيط مشترك بينها جميعًا: سعي الإنسان الدائم نحو الحقيقة والمعنى والسلام الداخلي. الدين في جوهره تجربة إنسانية عميقة تعكس الروح، والخوف، والأمل، وتعبّر عن حاجة الإنسان للارتباط بما هو أسمى وأبقى.

وفي زمننا المعاصر، حيث تتزايد الأسئلة وتقلّ اليقينيات، يبقى فهمنا لتاريخ الأديان وتطوّرها ضرورة لفهم أنفسنا، ومجتمعاتنا، ومستقبلنا. فالدين ليس مجرد ماضٍ غابر، بل هو حاضر متجدد يتفاعل مع كل ما هو إنساني، ويبقى — مهما تغيّر شكله — أحد أعمدة الوجود البشري منذ فجر التاريخ وحتى اليوم.